支援プログラム

理念

サービス利用者様がその地域で人間としての尊厳を失わず、

社会の一員として平和に暮らすことができるように、

質の高いサービスを提供し、共に尊重し合える関係を築き上げます。

支援方針

【こどもfirst】

子ども達のことを一番に考え、子ども主体での活動、支援を目標にベイビーステップで進めるように応援します。

【家族支援】

ご家族の困り感を一番に考え、環境設定、声掛け等ご家庭でできることを、ご提案させていただきます。

事業所情報

| 地域 | 事業所名 | サービス提供時間 | 送迎 |

|---|---|---|---|

| 宮崎市 | びーだまクラブ | 9:00~18:00 | 有 |

| 宮崎市 | りえぞん | 9:00~18:00 | 有 |

| 新富町 | まーぶるクラブ | 9:00~18:00 | 有 |

| 新富町 | サポートセンターなちゅれ | 9:00~18:00 | 有 |

| えびの市 | チャイルドサポートびーだま | 8:45~17:45 | 有 |

| えびの市 | えびの支援センターびーだま | 8:45~17:45 | 有 |

※年末年始・盆休み・日・祝休み

支援内容

支援プログラム作成までに流れ

①Plan(アクセスメント・個別支援計画作成)

お子様の状況、状態を把握し、保護者様からの聞き取りや保育園、学校などの関係機関等の聞き取りから得られる情報を基に支援計画を作成します。

②Do(療育の提供)

お子様ひとり一人の計画に沿った活動を行います。

③Check(モニタリング)

常にお子様の発達を把握し、療育の進捗を確認します。

④Action

モニタリングを基に改善点を探し、サービス提供のプログラムの修正をします。

個別支援計画の見直し等を行う支援の一連の流れを定期的に行っています。

本人支援

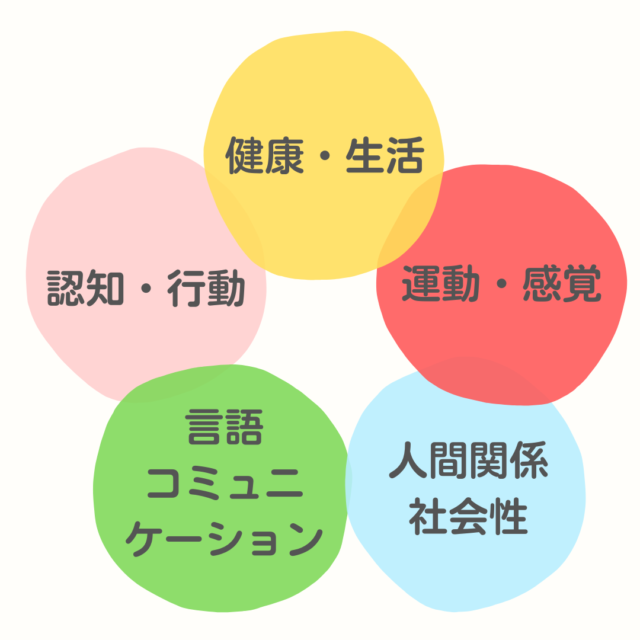

【5領域支援プログラム】

“びーだまグループ”では、5領域に基づく以下の支援プログラムを組み合わせた活動を行っています。

5領域に関するアセスメントを行っていき、ニーズに合った具体的な支援計画を立案・実践し、お子様の成長や発達を支援してまいります。

※グループ内のOT(作業療法士)・PT(理学療法士)・ST(言語聴覚士)が話し合い、訓練計画を立てています。

| 【児童発達支援】 | 【放課後デイサービス】 |

|---|---|

| <健康・生活> | |

| 生活のリズムや生活習慣の形成に関する支援 (睡眠・食事・排泄等) 咀嚼、嚥下、姿勢保持 →基本的な生活リズムを身に付け安全な生活が送れるように支援します。 | 身体の変化ともにおきる、いろいろな感情をコントロールできるように練習を重ね、基本的な生活リズムを身に付け安心できる生活がおくれるように支援します。 (整容・着脱・排泄) |

| <運動・感覚> | |

| バランス感覚・力加減・体の動き、感触・感覚の成長を支援します。 | 感覚統合療法や身体機能を高める運動や筋力トレーニング、音楽療法を用いたリズム遊びなど身体の感覚の成長を促します。 (姿勢の保持・サーキット・食具やはさみ・リズム遊び) |

| <人間関係・社会性> | |

| ・ルールを守る ・順番が守れる ・言われたことが守れる →自分の感情を知り、他児の気持ちがわかるように支援します。 | 挨拶・謝罪・ルール・マナー・礼儀などの社会生活で必要なスキルを手段の中で学びながら身に付けます。 ・SST(カードや本などで自分の感情や相手の気持ちを知る) |

| <言語・コミュニケーション> | |

| “話す“”聞く“”模倣できる“ 言語・非言語を用いて、カードやタブレットなど、子どもに合わせた方法で支援します。 | 非言語を交えながらその児にあった表現方法を支援します。 良い言葉、悪い言葉など集団、個別で話し合い、言われた時の対象法や考え方を支援します。 (言葉の理解・言葉の表現方法・事実の読み取り・感情のコントロールなどのプログラム) |

| <認知・行動> | |

| 色、位置、分類、物、形、時間等に関するプログラムを支援します。 | 視聴覚認知、空間知覚、注意と実行機能、心理特性、対人関係の特性などに関わる、さまざま心的特性や行動特徴に、他覚的アプローチを多用した上で評価を行い、児にあった支援をします。 |

家族支援

- 定期的な面談で家族の困り感を話し合い、家族のサポートを行います

- 送迎時に家庭や園、学校の様子を共有し、療育活動を考えます

- SNSを積極的に活用し、活動の様子を伝えます

- 相談窓口を設置し、いつでも相談できる体制を整えます

移行支援

- 進学・就職のサポート:学校や職場の紹介、面接の練習をします

- 職業体験:職場の見学や職種によっては必要なスキルをサポートします

- 生活スキル:金銭管理や家事能力など自立のための基本的なスキルを教えます

地域支援・地域連携

- 公共施設を利用し、ルールを学びながら地域資源を活用します

- 地域の活動、福祉サービスや関係機関と連携し包括的な支援を行います

- インクルーシブの観点から地域資源を活用し、地域との交流の機会を提供します

職員の質の向上

- 定期的な研修やケース会議を通して必要な知識とスキルを学びます

- 図書コーナーを設置し職員が自主的に学べる環境を整えます

- ワークライフバランスの推進に努め、働きやすい環境を整えています

- 年に数回の面談で職員のストレス軽減を図っています

主な行事等

①季節に関するイベント

(初詣、夏祭り、さよなら遠足、ハロウィンパーティー、クリスマス会、花見など)

②年間を通したイベント

(お誕生日会、買い物体験、外食体験、公共施設見学)

③収穫体験(芋ほり、季節の野菜)

④保護者参観・保護者研修・保護者面談